[書評] UNIXという考え方―その設計思想と哲学 を読んで「単純さ」の大切さを改めて学んだ

「UNIXという考え方―その設計思想と哲学」を読んだのでその感想をまとめる。

「UNIXという考え方―その設計思想と哲学」を読んだのでその感想をまとめる。

技術書典7に向けて、執筆用のRe:VIEWのリポジトリの準備を始めた。

今回はCircleCIを使って文書校正を行なう設定を行なった。

検索して出てくる情報は古い情報が多かったので2019年6月時点の設定方法をまとめる。

golang.tokyo #25で過去の優良情報を振り返る発表を行なった。

この記事は発表で使った資料と口頭で話したことの要約をまとめておく。

Goの仕様はこのHTML1ページにまとまっている。

仕様に書いてある処理はどうやって実装されているのか調べたかった。

Goの仕様の1文からその仕様に関係する処理系のコードを探す方法をメモしておく。

DynamoDBを操作するコードをCircleCI上でテストする方法をまとめた。

dynamodb-localをCircleCI上で起動することで、実際にDBアクセスする状態でテストが実行できる。

柴田さん(@yoshiki_shibata)にfmt.Printfについて教えてもらったのでメモしておく。

Go Conference(GoCon)で「database/sql入門」というタイトルで発表してきた。 この記事は資料中のリンクや、口頭で説明した内容の補足資料となる。

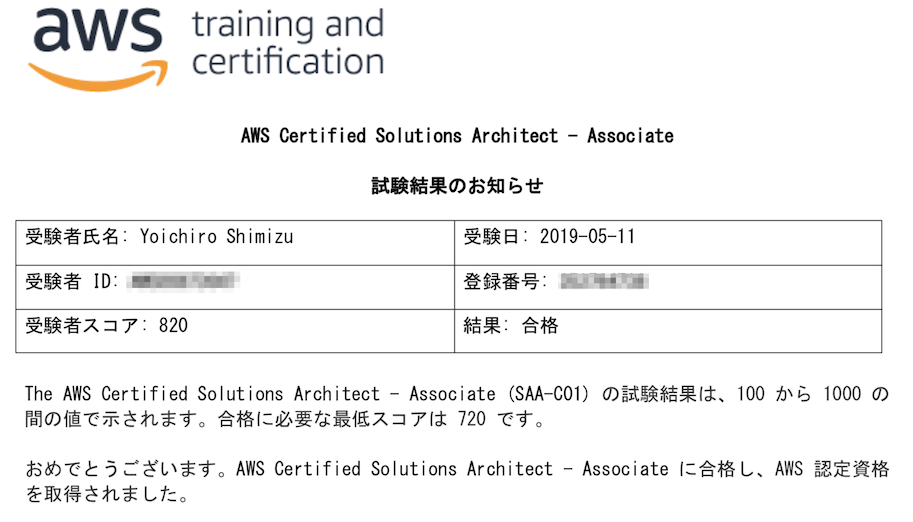

GWに勉強して、AWS ソリューションアーキテクト試験に合格したのでまとめる。

正規表現をいじっていたらハマったのでメモ。

ory/fositeというGoのSDKの中でいくつかのデザインパターンが利用されていたので、それを読み解いてみる。